La reciente beatificación de 498 mártires en una multitudinaria ceremonia oficiada por el papa Benedicto XVI en la plaza de San Pedro de la capital vaticana ha abierto de nuevo el agrio debate sobre el papel de la Iglesia Católica en la gestación, el transcurso y las consecuencias de la Guerra Civil española. La jerarquía eclesiástica española, que ha negado cualquier intención de contrarrestar con este acto la reciente aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ha impulsado enérgicamente la beatificación colectiva más numerosa de religiosos asesinados durante la Guerra Civil.

Por su parte, los que hasta la fecha

se han opuesto al reconocimiento de

las innumerables víctimas

republicanas y de todos aquellos que

sufrieron persecución durante el

largo período franquista esgrimiendo

el supuesto argumento de que era

innecesario evocar hechos luctuosos

del pasado, o, han aplaudido el

acontecimiento romano o,

cínicamente, han callado y, por

supuesto, a ninguno de ellos se le

ha ocurrido tildar a la jerarquía

católica de guerracivilista o de

dedicarse a la práctica de

desenterrar fantasmas del pasado.

Típica doble moral y doble rasero

que continúa siendo un rasgo

característico de nuestra derecha

reaccionaria.

El hecho real es que éste país, en

el pasado, ha poseído fuertes rasgos

anticlericales que han aparecido

como contrapeso a una excesiva,

abusiva y prolongada presencia de la

Iglesia Católica en el ámbito del

poder político actuando como

elemento legitimador de situaciones

profundamente injustas enraizadas en

una estructura fundamentada sobre la

base de inmensas desigualdades

sociales.

En el transcurso de la historia de

España la religión ha ocupado una

posición central, tanto en época

moderna como en la medieval. En

época contemporánea, durante el

siglo XIX, se sufrió una sangrienta

confrontación -las llamadas Guerras

Carlistas- que explicitaban una

encarnizada lucha de una sociedad

rural tradicional y profundamente

católica contra la amenaza del

liberalismo y la modernización. En

el pasado reciente la Iglesia

española, baluarte de la fe, se

opuso, invariablemente, al

desarrollo democrático de la

sociedad y busco su protagonismo de

la mano de las clases dominantes

que, amparándose en ella, cometieron

múltiples fechorías origen

contextual del anticlericalismo.

Los brotes de anticlericalismo no fueron exclusivos, pues, de la época republicana. Desde la llamada Semana Trágica,en 1909, hasta los hechos del 11 de mayo de 1931 la aparición de la protesta anticlerical con quema de iglesias y conventos canalizó una irritación de origen popular con evidentes contenidos espontáneos que manifestaban el rencor hacia la connivencia entre lo eclesiástico, la injusticia social y el reaccionarismo integrista.

Hay que decir que los preparativos

de la Guerra Civil resultan

incomprensibles si no tenemos en

cuenta que los católicos sentían

entonces amenazados sus privilegios

por la legislación secularizadora de

la Segunda República siendo preciso

saber que la derecha reaccionaria

ocultaba su propia resistencia a la

reforma social bajo el manto

religioso.

La inmensa mayoría de los 498

mártires recientemente beatificados

fueron asesinados durante los

primeros meses de la insurrección

militar en un contexto de descontrol

provocado por la caída del orden

causado por la rebelión militar

-verdadera responsable de aquella

tragedia- y, en ningún caso, sus

muertes fueron ni organizadas ni

alentadas por el gobierno

republicano. El ataque contra el

clero tenía, pues, un claro

trasfondo de resentimiento popular.

Los asesinatos de eclesiásticos se

extendieron en un medio en el cual

el orden no podía ser garantizado

por un gobierno acosado por una

parte por las fuerzas cuyo cometido

era precisamente el mantenimiento

del mismo y por un proceso con

tintes revolucionarios cuyo control

se escapó de las manos

gubernamentales hasta bien entrado

1937.

La Iglesia Católica apoyó la causa

Nacional en la guerra y legitimó a

los militares ayudando a

institucionalizar la dictadura de la

derecha. Las pocas excepciones en el

ámbito eclesiástico las encontramos

en parte de la jerarquía catalana,

cuyo caso más emblemático es el del

cardenal Vidal i Barraquer, y en el

País Vasco, donde el franquismo no

dudó en fusilar sacerdotes por su

apoyo al gobierno de Euskadi.

A finales de septiembre de 1936,

Enrique Pla y Deniel, obispo de

Salamanca, publicó la Pastoral Las

dos ciudades, sobre la Guerra Civil,

calificándola por primera vez de

Cruzada. El documento se convirtió

en uno de los mayores soportes

ideológicos del bando franquista

defendiendo el Alzamiento Nacional y

alentando a los que luchan por Dios

y por España como partícipes de una

Cruzada contra el comunismo para

salvar la Religión, la Patria y la

Familia, por lo que los combatientes

insurgentes fueron calificados como

los cruzados del siglo XX. Solo el

obispo de Pamplona, Mateo Múgica,

junto con el cardenal catalán, se

negó a firmar la carta impulsada

desde Salamanca publicando una

pastoral que le costó su expulsión

de la España de Franco.

En Mallorca, un sola voz, la del

cura párroco de Sencelles, Bartomeu

Oliver, clamó desde el púlpito

exigiendo, como había hecho el

obispo navarro, caridad, hermandad y

perdón, por ello fue encausado y

expedientado y en su entorno

eclesiástico solo el silenció fue la

pauta.

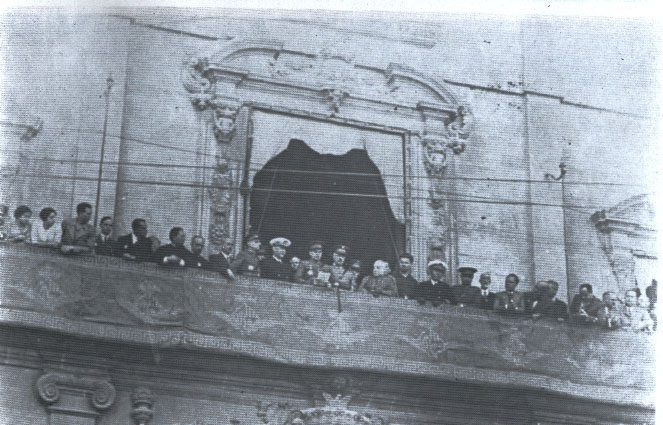

No en balde el obispo de la isla,

Josep Miralles Sbert, encabezó junto

con los golpistas la rebelión,

participando en actos públicos junto

a los cabecillas insurrectos guiados

por el aventurero fascista italiano

Arconovaldo Bonacorsi -falso conde

Rossi- o dando su bendición a los

aviones de combate enviados por

Benito Mussolini y propiciando la

celebración de la "victoria" en

Porto Cristo con la realización de

un multitudinario Te Deum en la

Catedral de Palma.

Por ello, no es extraño que cuando

los militares golpistas asesinaron

al sacerdote de Llubí, Jeroni Alomar

Poquet, cuyo único delito fue ayudar

a los perseguidos, el ruido de la

detonación realizada en el

cementerio de Palma que acabó con su

vida no inmutara al obispo

mallorquín.

Los asesinatos producidos en

territorio republicano, todos, no

sólo los que afectaron al mundo

católico, deben ser condenados sin

paliativos, pero, a su vez, la

jerarquía católica debería

explicitar una sincera autocrítica

por haber abandonado a los débiles,

a los pobres, a los desamparados de

la tierra génesis del

anticlericalismo dominante y, a su

vez, de haberse beneficiado durante

años y años de la posición

privilegiada que el franquismo le

otorgó durante su larga vigencia.

En la actualidad no es difícil

entender que la jerarquía

eclesiástica debería haberse

abstenido de formar parte de las

legiones de un imperio tremendamente

distante de lo que muchos creyentes

consideran hoy como base ética del

cristianismo que, por supuesto,

resulta antagónica con la

connivencia entre la espada y la

cruz.

Palma, 10 de noviembre 2007